Keris merupakan suatu fisualisasi dari simbol-simbol yang memiliki pemaknaan yang dalam dan rumit, simbol-simbol ini tidak hanya pada fisualisasi bentuk kerisnya akan tetapi juga berkait dengan penggunaan atau cara pakai dari keris tersebut. Dalam mengenakan keris didasari pada status sosial, waktu, tempat, penggunaanya. Raja yang mengenakan keris akan berbeda dengan para rakyat biasa, mengenakan keris di dalam dan di luar kraton akan berbeda pula, apalagi acara resmi dan tidak resmi juga memilki tatacara mengenakan keris yang berbeda pula.

Dalam menyandang atau mengenakan keris sangat berbeda dengan ketika mengenakan senjata-senjata yang lain, keris memiliki tata cara kusus sehingga akan menambah keserasian berbusana/pakaian dan sesuai dengan acara yang akan dihadiri.

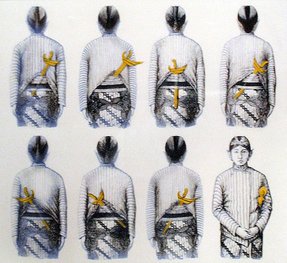

Dalam mengenakan atau memakai keris, menurut gaya Surakarta terdiri dari 12 cara, dan menurut kraton Jogjakarta terdiri dari 8 cara, masing-masing cara mengenakan keris tersebut di sesuaikan dengan siapa yang mengenakan, jenis acara, dan dimana mereka mengenakanya. Di beberapa daerah yang lain juga memiliki beberapa tata cara mengenakan keris yang berbeda-beda pula (termasuk Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Lombok dan lainya).

Adapun beberapa tata cara mengenakan keris versi Surakarta tersebut adalah :

- Turut Bokong, yaitu yang dilakukan abdi dalem gandek ketika menyerahkan sesuatu pada yang berpangkat atau bangsawan.

- Kureban, biasa dipakai para prajurit infantri yang memanggul senjata sambil mengenkan keris.

- Kempitan tengan, cara memakai untuk melindungi kerisnya.

- Kempitan kiwa untuk keadaan waspada di dalam suasana perang atau derah yang kurang aman.

- Nganggar yaitu disandang di paha kiri, cara ini dilakukan bila seseorang ingin mengenkan keris lebih dari satu keris.

- Ngogleng, yaitu dikenakan ketika sedang berjalan jongkok, cara menggunakan ngogleng ada tiga yaitu ngogleng, ngogleng tanggung, ngogleng methit.

- Kewalan, dipakai pada saat menunggang kuda prajurit penunggang kuda.

- Nyothe ngajeng, cara mengenakan para rohaniawan atau ulama.

- Nyothe wingking, dilakukan para pembesar ketika sedang menunggang kuda.

- Nyothe methit, dilakukan para petinggi keraton hendak duduk bersila menghadap raja.

- Klabang pipitan, cara mengenakan keris paling populer di Jogjakarta ketika sedang siaga, di surakarta disebut ngogleng.

- Ngogleng, ketika seseorang ingin menonjolkan dirinya di depan umum, di Solo disebut ngogleng methit.

- Lele Sinundukan atau satriyo keplayu, cara ini dilakukan ketika melalukan aktivitas yang membutuhkan banyak gerak.

- Munyuk Ngilo, dikenakan para pengelana.

- Mangking, dilakukan ketika sedang naik kuda.

- Netep, dikenakan dalam posisi berdiri dan melakukan banyak aktivitas.

- Nyothe kiwa, dilakukan pada saat siaga atau genting di Solo dikenal dengan nama kempitan kiwa.

- Kewalan, dilakukan oleh para parajurit yang bersenjatakan pedang dan para penari kelana.

- Nganggar, dilakukan para prajurit yang membawa senjata sambil mengenakan keris.

Keris sebagai hasil budaya Nusantara yang Adi luhung telah berlangsung dalam rentang waktu yang demikian panjang, peran dan fungsinya telah merambah pada konfleksitas kehidupan masyarakat Nusantara. Tingkat kebudayaan masyarakat Nusantara dapat dilihat secara jelas melalui salah satu hasil budayanya yaitu keris. Melalu keris dapat dipahami sejauh mana tingkat kebudayaan, teknologi, strata sosial, politik, seni, pemahaman akan spiritualis dan agama serta sendi-sendi kemasyarakatanya yang lain.

Sebagai sebuah hasil budaya yang tinggi keris memiliki simbol-simbol yang rumit, tata cara mengenakan yang unik dan berfareatif dimana menunjukan kebesaran dan keragaman kebudayaan yang demikian teliti dan tinggi. Keris merupakan salah satu sarana pemahaman hubungan manusia dan Tuhannya, ungkapan “Curigo Manjing Warangka Jumbuhing Kawula Lan Gusti” merupakan ungkapan yang dalam mengenai hubungan riligius masyarakat Nusantara yang demikian mendalam.

Proses yang rumit, pengerjaan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, penghayatan dan keyakinan yang dalam bagi si pemilik, perang yang demikian kompleks dalam masyarakat merupakan sebuah hasil cipta karya yang demikian mengagumkan, hasil budaya yang mulai memudar dan kehilangan batang untuk bersemi ini sedah waktunya untuk dilestarikan dan ditumbuh-kembangkan kembali sehingga ungkapan “Wong Jowo Lali Jawane” tidak akan terjadi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar